La Amazonía boliviana representa una de las regiones más desafiantes para la ingeniería civil en el país. Comprende los departamentos de Beni y Pando, zonas de vasta extensión, baja densidad poblacional y gran diversidad ecológica. Sin embargo, la escasa conectividad terrestre y las condiciones extremas del terreno obstaculizan la integración económica y social de la región. Construir infraestructura sostenible en estas condiciones requiere tecnología especializada, conocimiento local y voluntad política de largo plazo.

Condiciones geotécnicas y climáticas extremas

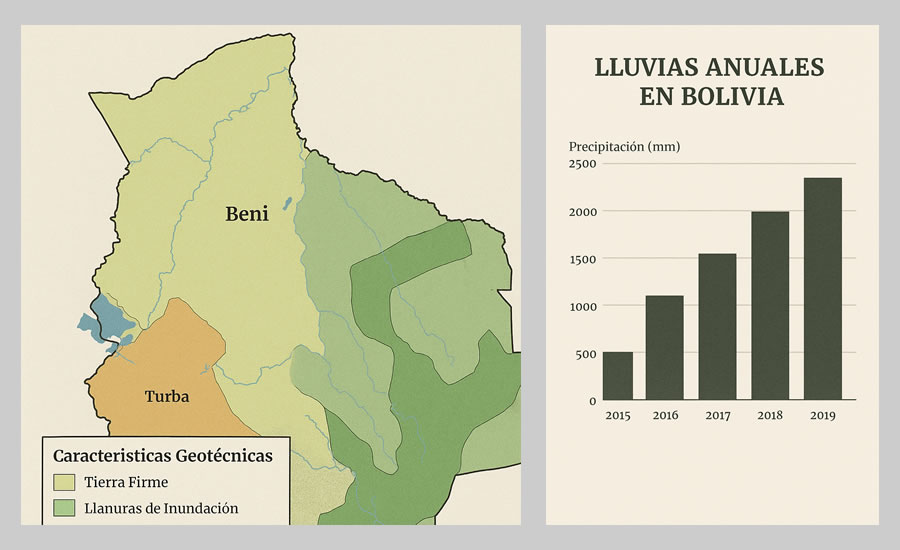

El principal reto radica en las características del suelo. Predominan materiales arcillosos de alta plasticidad, lateritas, y zonas con presencia de turba o materia orgánica. Estas formaciones presentan baja capacidad portante, alta expansividad y comportamiento crítico al saturarse.

A esto se suma un clima tropical húctedo con precipitaciones que superan los 3000 mm anuales y niveles freáticos cercanos a la superficie durante buena parte del año. Las variaciones de humedad cíclica producen hinchamientos, asentamientos diferenciales y colapsos prematuros si no se adoptan diseños adecuados.

Implicancias en el diseño estructural

Las condiciones descritas obligan a rediseñar criterios estructurales estándares. En muchas zonas se requieren:

- Fundaciones profundas (pilotes) o fundaciones especiales flotantes

- Sistemas de drenaje subteráneo con geotextiles, zanjas y pozos disipadores

- Materiales de relleno seleccionados y controlados por laboratorio

- Flexibilidad estructural en pavimentos y puentes para tolerar deformaciones

Los pavimentos rígidos, por ejemplo, tienden a agrietarse rápidamente si no se considera la expansividad del suelo. Los caminos sin pavimentar, en tanto, se vuelven intransitables durante las lluvias.

Desafíos logísticos y de ejecución

Las limitaciones no son solo geotécnicas. El acceso a las zonas de obra suele ser precario, con rutas fluviales o caminos de tierra. Esto encarece el transporte de maquinaria, cemento, acero y aditivos. Muchas obras se paralizan durante meses por las lluvias o la crecida de ríos.

Además, el acceso a personal técnico especializado es escaso, lo que obliga a capacitar mano de obra local o importar expertos. El resultado: sobrecostos, retrasos, y frecuentemente, obras abandonadas o con fallas estructurales tempranas.

Casos de estudio

Puente sobre el río Beni (Riberalta): Diseñado para resistir inundaciones anuales y asentamientos diferenciales, combina pilotes profundos y vigas de acero prefabricadas. El puente ha tenido buen desempeño estructural, pero su mantenimiento ha sido irregular.

Carretera Riberalta–Guayaramerín: Ejemplo de los problemas recurrentes en plataformas viales sin buen drenaje: baches, erosiones laterales y cortes prolongados por deslizamientos en época de lluvias.

Aeropuerto de Cobija: Construido sobre suelos compresibles, su pista presenta asentamientos diferenciales. Se han realizado intervenciones para reforzar la base granular y mejorar el drenaje superficial.

Mantenimiento y sostenibilidad

El mantenimiento en la Amazonía es una carrera contra el clima. Las obras requieren revisión constante, limpieza de drenajes, reparaciones preventivas. Sin embargo, los presupuestos regionales suelen ser insuficientes.

Se ha propuesto el uso de tecnologías de monitoreo remoto (drones, sensores geotécnicos, fotogrametría) para diagnosticar problemas antes de que escalen. También se discute la posibilidad de usar materiales reciclados o estabilizantes orgánicos para reducir la dependencia de insumos externos.

Conclusión

Construir infraestructura crítica en la Amazonía boliviana no es imposible, pero exige adaptación, inversión sostenida y compromiso interinstitucional. Las condiciones del terreno y el clima desafían los estándares tradicionales, pero también abren la puerta a la innovación. Integrar la Amazonía no es solo un reto técnico: es una decisión política con implicaciones sociales, económicas y ambientales para el futuro del país.